St. Albertus: gestern, heute und in Zukunft?

Als 1868 der damalige Oberpfarrer der Mönchengladbacher Hauptpfarre, Joseph Remaclus Lelotte, die soziale Not in seiner großen Gemeinde immer größer werden sah, sah er sich nach Hilfe um und fand tatsächlich in der Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi (auch bekannt als „Dernbacher Schwestern“) Partnerinnen im Kampf gegen eine stetig wachsende Not vor allem junger Frauen in der schnell wachsenden Stadt. Die Schwestern waren zu dieser Zeit schon seit über 10 Jahren in ihrem Kloster in Hehn aktiv in Sozialfürsorge und Krankenpflegeausbildung – richtige Expertinnen auf ihrem Gebiet.

Oberpfarrer Lelotte förderte nach Kräften den Ausbau des schon bestehenden Arbeiterinnen-Hospizes zu einem wirklichen Sozialzentrum an der Ecke der heutigen Albertusstraße/Kaiserstraße mitten in der Innenstadt von Mönchengladbach.

Als die Schwestern in ihrem Viertel Spenden für den Bau ihrer Klosterkapelle sammeln gingen, war das der Start einer Initiative der Nachbarschaft zur Errichtung einer Kirche für das schnell wachsende, neue Innenstadtviertel. Die alte Albertuskirche entstand und wurde 1885 vollendet. Hunderten junger Frauen, die als Hausangestellte und Arbeiterinnen in der Textilindustrie fast rechtlos arbeiteten und keinerlei soziale Absicherung erfuhren, haben die Schwestern in ihrer Mönchengladbacher Zeit existentiell geholfen.

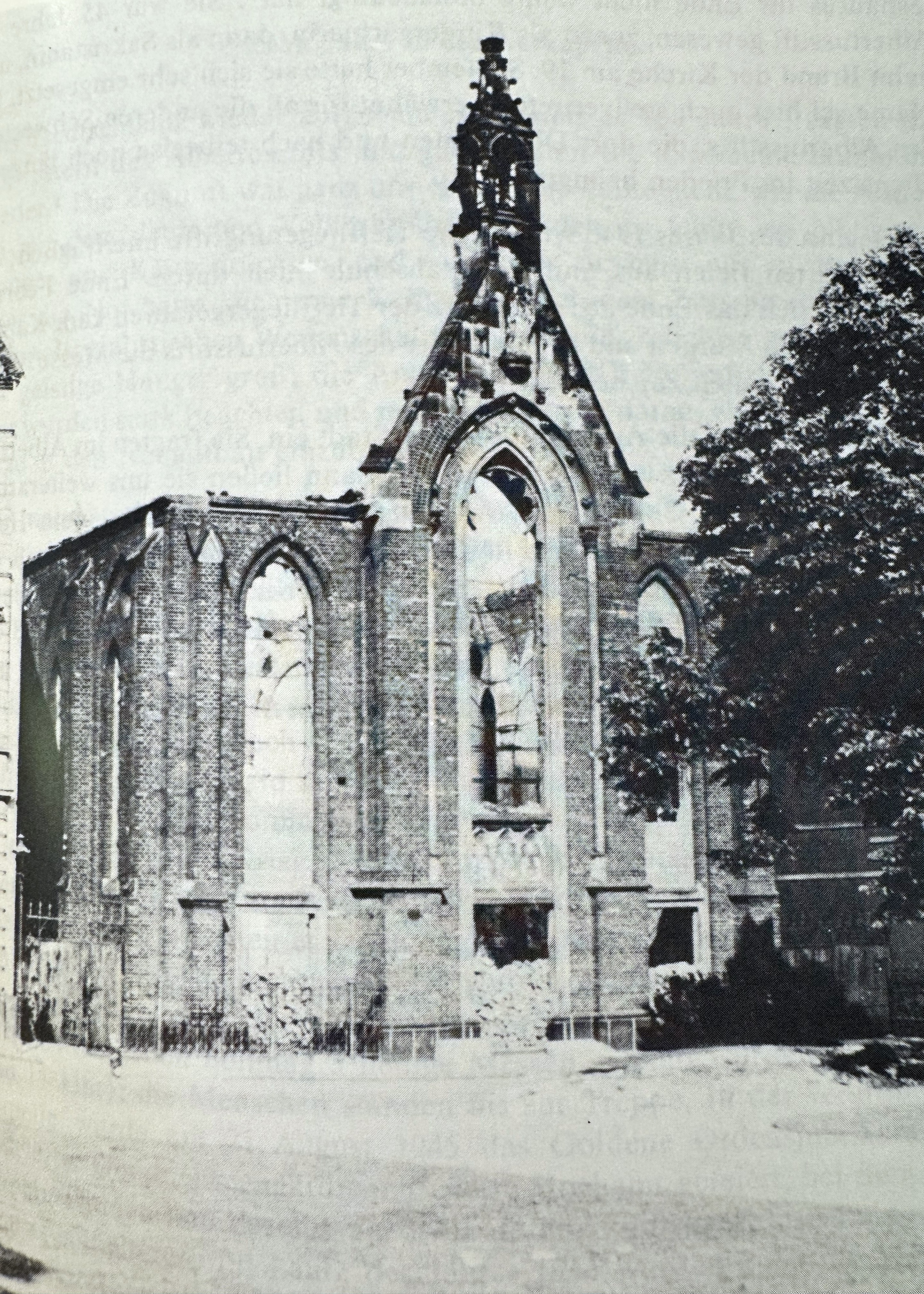

Diese Zeit endete mit dem 10. September 1944, als während eines großen Bombenangriffes auf Mönchengladbach auch Kloster und Albertuskirche der Dernbacher Schwestern dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Die Mönchengladbacher haben an der Stelle der alten Albertuskirche nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges ein neues Gotteshaus errichtet – und auch das große Klostergrundstück wurde wieder einer caritativen Nutzung zugeführt: Der Caritasverband hat seit Jahrzehnten als großer Wohlfahrtsverband seine Mönchengladbacher Zentrale dort – und auch der Kindergarten, den schon die Schwestern im 19. Jahrhundert dort betrieben hatten, wurde wiedererrichtet.

Warum ich diesen ausführlichen Ausflug in die Geschichte mache?

Der Wandel der Zeit hat es ab den 80er/90er Jahren mit sich gebracht, dass mit stark zurückgehenden Gläubigenzahlen auch der Bedarf an Gotteshäusern rückläufig ist. Und so stand die katholische Gemeinde in der Mönchengladbacher Stadtmitte vor einige Jahren vor der Frage: Wie kann man die Albertuskirche künftig einer sinnvollen Nutzung zuführen – ohne das Zeichen einer Präsenz von Christinnen und Christen in der Innenstadt aufzugeben?

Klar, dass bei der sozialhistorischen Vergangenheit und der großen Tradition an dieser Stelle vor allem soziale Fragestellungen in den Blick kamen. Denn auch diese Fragestellungen haben sich stark gewandelt – aber sie sind eben in unserer Stadt bei weitem nicht weniger geworden. Und was lag da näher – ähnlich der seinerzeitigen Initiative von Oberpfarrer Lelotte, sich PartnerInnen zu suchen, die dabei helfen könnten. Gleich nebenan einer der größten deutschen Wohlfahrtsverbände mit einer unfassbar großen Expertise in diesen Fragen. Die Caritas-Leute müssen doch wissen, was es an dieser Stelle braucht. So kam das neue Projekt „Caritas-Kirche“ ins Rollen. Die Albertuskirche und ihre großen Nebenräumlichkeiten könnte doch wieder ein Anlaufpunkt für Menschen werden, die der Hilfe bedürfen, die vielleicht sonst keinen Ort haben, an den sie gehen können.

Ich finde das allein auf dem historischen Hintergrund des Geländes, ja auf dem großartigen sozialhistorischen Hintergrund Mönchengladbachs, der deutschlandweit Maßstäbe gesetzt hat, als „Sozialgesetzgebung“ weithin noch ein Fremdwort war, unfassbar gut.

Wir bekommen alle (hoffentlich) mit, wie schwierig es mit Zufluchtspunkten für bedürftige Menschen in dieser Stadt bestellt ist. Und da ein Zeichen zu setzen – das ist nicht nur der professionelle Auftrag der Caritas, sondern der Auftrag der Christinnen und Christen.

Den haben sie von keinem geringeren als von Jesus selbst bekommen: „Diakonia“ heißt der griechische Fachbegriff – den man mit „Dienst am Nächsten“ übersetzen kann. Wenn dieser Dienst nicht gelingt – dann gelingt Kirche nicht. Und wenn es dann noch hochqualifizierte Fachleute gibt, die sich professionell diesem Dienst widmen, dann ist das doch eigentlich ein Traum und es müsste eine Selbstverständlichkeit sein, dass dafür Kirchenräume zur Verfügung gestellt und hergerichtet werden.

Natürlich bringen solche Veränderungen immer auch Unsicherheiten mit: Wie soll das gehen in unserem Viertel? Werden wir unsere Heimat noch wiedererkennen? Was werden die Menschen, die nun neu tagsüber dazu kommen, mit uns und unserem Wohnviertel machen?

All‘ diese Fragen will ich nicht wegwischen. Aber vielleicht funktioniert es ja, wenn wir uns an die Ursprünge erinnern: Der Pfarrer ruft bei den Schwestern um Hilfe, weil ihm das Arbeiterinnen-Hospiz offensichtlich über den Kopf zu wachsen beginnt. Die Dernbacher Schwestern kommen und machen. Sie fangen einfach, ohne zu wissen, was da wirklich alles auf sie zukommt, an. Und schaffen damit einen segensreichen Mittelpunkt für das neu entstehende Viertel. Der drohenden absoluten und endgültigen Verelendung zum Trotz. Und sie werden nach Kräften von den Menschen aus der Nachbarschaft unterstützt. Mit Erfolg.

Es wäre doch erstaunlich – ja: und sehr traurig – wenn wir diesem Vorbild unserer Vorfahren aus den 1870er Jahren nicht folgen könnten. Wäre das nicht letztlich Verrat an ihrem Vermächtnis an uns? Ganz zu schweigen: Verrat an unserem Auftrag als Christinnen und Christen des Jahres 2025.